吾爱吾师 | 专科生站上大学讲台:做最懂学生的老师

吾爱吾师 | 专科生站上大学讲台:做最懂学生的老师

编者按

碧职青年推出【吾爱吾师】专题,介绍可亲可敬的碧职老师。今天这位是智能制造与信息学院的姜文斌老师,他曾是职业技能竞赛国赛一等奖选手,如今带领学生屡获省赛一等奖。竞赛之外,他负责管理实训室,给学生授课,他还是智信学院的第一位教师,是学院从无到有的见证者与建设者。

2018年7月,广东碧桂园职业学院的校园里,一位东北青年刚结束面试正拖着行李箱准备离开,不料还没走出校门就下起了雨。这时,一名学生突然跑来,坚持撑伞送他出校门。

这个细节让姜文斌至今难忘:“那天下着雨,我却感受到这所学校不一样的温度。”当时这所学校是全国唯一的纯慈善、全免费大专院校,不仅不收费,每个月还给学生发零花钱。在校园里遇到的每一位学生,都会向他打招呼说老师好……每一项,对刚毕业的姜文斌来说都是一次冲击。

彼时的他或许未曾料到,这场面试将彻底改变他的人生轨迹——从一名普通的高职毕业生,成长为职业技能竞赛领域的金牌导师,更成为碧职智能制造与信息学院从无到有的见证者与建设者。

01

国赛冠军改写人生剧本

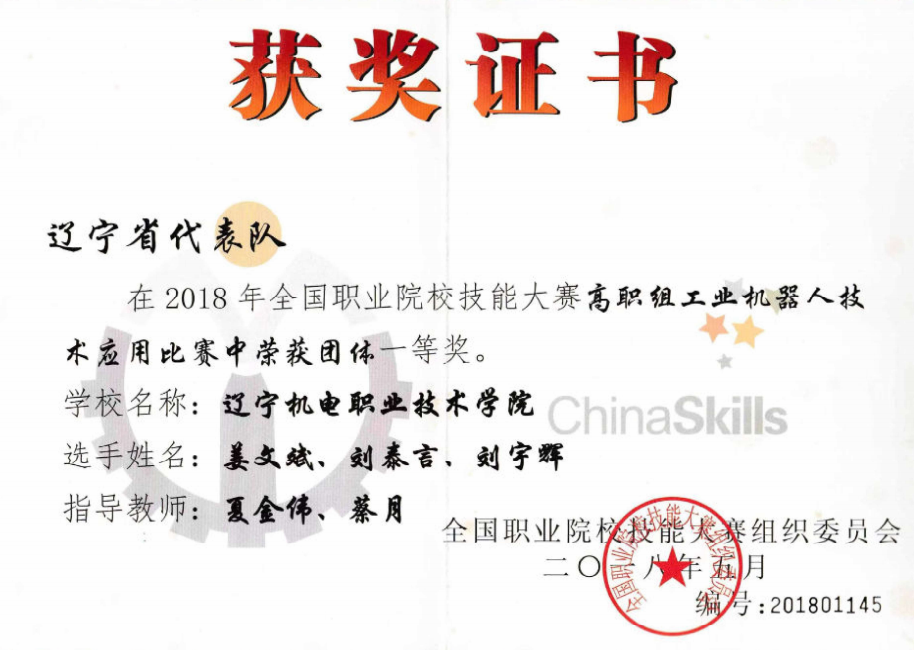

“高中时我成绩只有290多分,连本科线都没过。”谈起过往,姜老师毫不避讳曾经的“失败”。2015年,他进入东北某职院学习工业机器人技术,带着“绝不让大学重蹈覆辙”的决心,他日夜钻研技术,最终在2018届全国职业技能竞赛工业机器人技术应用赛项夺得一等奖。

国赛一等奖的含金量,不仅让他成为母校的“传奇人物”,也吸引了各类企事业单位的注意,其中就包括碧职。当时学校准备斥资筹建机器人技术系,正需要一批有实战经验的竞赛型教师。姜老师面临职业抉择:是去企业做工程师,还是接受这份来自南方的邀约?

当南下广东,切身走在碧职的校园里后,姜文斌有了答案。让他为之一振的是碧职的教育理念——办经济大潮中的黄埔军校,“也就是说,碧职培养的不是‘士兵’,而是‘军官’。”这种定位与他平时了解的职业院校“工具人”培养模式截然不同。最终,此前从未想过当老师的他,成为了机器人技术系(智能制造与信息学院前身)的第一位教师,负责建设和管理实训室。

姜文斌的“入职礼包”包括:去广州某机器人公司顶岗学习、参与博智林建筑机器人研发、筹建学校首批实训室……作为系里的“元老级”教师,姜文斌在学校享受到了超规格的“待遇”:

学校内部管理层会议,“小姜”也参与其中,在实训室建设、人才培养方案、学生竞赛、设置创新班等重要议题上,“小姜”的专科生身份、与学生相近的年龄、和学生打成一片等,都成为他的优势,校领导在总结讲话之前,十有八九都要问一句:小姜,你从学生的角度出发,有什么看法和意见?

02

首次带队竞赛夺得省赛亚军

小姜明白,学校招他进来,是希望能带领学生在职业技能竞赛领域打出成绩,打出机器人技术系的名声。2019年9月,随着系里首批97名学生入学,真正的考验来临。

竞赛需要一定的知识和技能储备,选手往往是由大二或大三学生组成。但系里眼下只有大一学生,姜文斌老师就从新生里挑选苗子进行备赛。

当时招收的都是贫困生,有的同学连电脑都没有接触过,甚至连开关机都不会,姜老师就带领这批0基础的学生,踏上艰苦的备赛之路。不懂电脑操作,就一步一步教,不懂基础知识,就一节一节讲,甚至讲完了大二才会学到的知识。

“训练到后期,基本每天从早到晚都在实训室,午饭都在实训室里吃,一直训练到晚上10点,梁荣新院长亲自当模拟评委。”

比赛用的代码,姜文斌也在不断调试优化,让学生能少写一行是一行。经过高强度的实训,学生对代码已经烂熟于心,原本2个小时的代码量,学生在40分钟内就能全部写完,而且从敲下第一个字符开始,全程不用鼠标,用快捷键就能熟练输入。

这种近乎严苛的训练,让这支“大一新生军”在省赛中力压37所院校,击败了他们的师兄师姐,夺得亚军,距第一名仅差2分。新来的姜老师和他的大一新生们,出色地交上了首份答卷。

03

金牌背后的密码

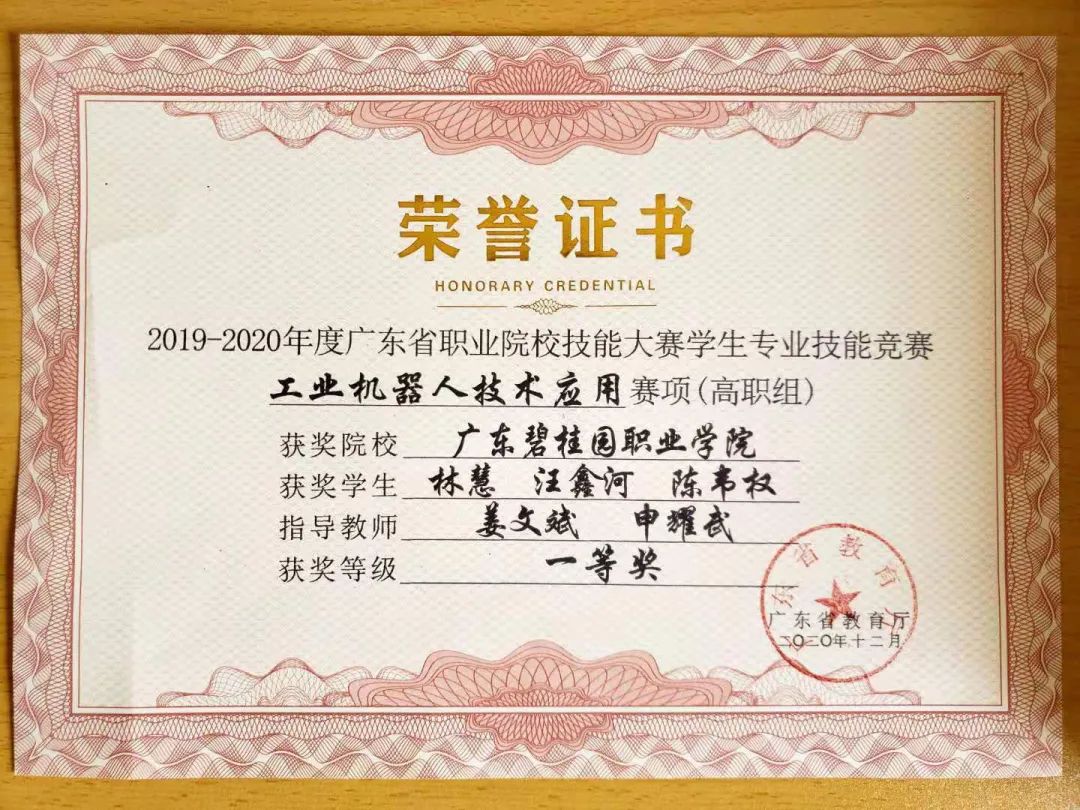

从第一次带队指导学生竞赛,七年间,姜文斌带领学生拿下8项省赛一等奖。从曾经的竞赛选手,到现在的竞赛指导老师,对于竞赛,他有着自己的秘诀——

队长责任制。不论参赛团队有几个人,他都会选出一名队长,在平时的训练过程中,就注意培养队长的决策意识、与裁判的沟通能力,确保赛场中面临取舍的关键时刻时“只有一个声音”。指导学生参加过如此多的竞赛,姜文斌的参赛队伍里没有发生过不和谐的事情。

双导师制。一位导师主要负责技术,另一位充当心理老师安抚团队。备赛到后期,面对高强度的备赛,学生的心理压力是很大的,白天学不进去、晚上睡不着觉都是常有的事,团队成员内部沟通时有时也带着脾气。姜文斌理解这种情况,所以当学生团队的身体和精神都达到临界值,他就选择放一天假,带着学生出去吃大餐,以缓解身心疲惫。

变量最小化。比赛之前,姜文斌会专门到主办方学校研究比赛现场,看看比赛用的电脑屏幕是多大?用的操作系统是哪种?座椅是多高?回来之后就1:1复制赛场环境,避免学生在细小的问题而影响发挥。

在姜文斌看来,竞赛最重要的还是提升自己的能力,培养永不言弃的品质。他常跟学生说,比赛最重要的不是一纸证书,也不是比赛奖金,而是比赛过程中学到的内容和方法,和解决问题的能力。

04

和五名学生共度中秋夜

除了竞赛,姜文斌还带学生驻企。2019年暑期,他带着5名学生深入博智林机器人研发中心,学生上午学电路原理,下午学校如何使用喷涂、打磨机器人等,一共学习了19款建筑机器人。

驻企实习期间,学生离开熟悉安逸的校园环境,在企业里每天要与不同的人打交道,部分学生对这种变化感到不适应,甚至出现旷工。姜文斌意识到学生的压力后,开始每周走访宿舍,确有情绪崩溃的学生,他就带学生去江边散步谈心吃烧烤。

最难忘的是那年中秋夜,学生到他宿舍一起过中秋,不知不觉夜已深,但大家都不想回宿舍,5名学生挤在一张床上睡了一宿。两个月的时间,姜文斌和学生们吃住行都在一起,“这是很宝贵的经历,我没觉得是他们的老师,我也是他们的一员。”

现在,姜文斌也开始给同学们上课。他知道,职业院校的学生在学习理论知识时稍显吃力,为了降低学生的理解门槛,姜文斌会用游戏术语和网络段子来讲解专业知识,通过实操能让学生听明白的就不先讲理论。

在他上的《单片机C语言编程》实训课堂上,姜文斌在台上演示,学生们始终保持着浓厚的兴趣,并且在实操环节纷纷在小小的单片机上做出自己的作品。姜老师邀请同学们上台展示,并请其他同学来打分,“打70分的有多少?80分呢?90分有没有?”现场像竞拍现场一样,学生不亦乐乎。

05

职教沉思:要持续不断地学习

从大专生到大专老师,姜文斌可能比其他人更清楚职院学生踏入社会后的优势与不足。相对本科生,他们会更加吃苦耐劳,甚至部分优秀的学生在毕业后的发展并不亚于本科生,但在可塑性方面有所欠缺。想要破局,毕业后还要持续不断地学习,“继续提升学历,本科也不一定是终点。即便没有更高的学历也要有相应的知识。”

曾经,一位2019级的学生毕业后面临两份工作机会:一是售后工程师,工资更高但发展空间受限,另一个是研发岗,工资低但是发展前景广阔。姜文斌从长远考虑,建议学生选择研发岗,“以后挣钱的机会还有很多,关键是提升自己的能力。”

姜文斌就是这么做的。加入碧职的7年间,姜文斌获校级优秀教师称号3次、师德先进个人称号1次,但在繁忙的工作之余,他也没忘记提升自己:

2021年,他参加函授本科课程,顺利拿到本科学历。

2023年,入选首批辽宁省“兴辽未来工匠”计划,进一步提升自己的学历、精进技能。

业余时间,他尝试研发“魔法镜”“人脸识别”等小发明,但最近他没时间研究这些了,这学期他要讲授一门新课,要花更多时间来备课。

为了提高写教案的效率,他最近利用Python和时下大火的Deepseek,找到了批量生成教案的方法。原本只是自己的小尝试,没想到领导知道后,让他给全院的老师做了一次培训,并将方法和技巧录制成短视频,发在本学院的视频号上,还有老师当面来请教他如何操作。

智七年间,姜老师从青涩的“小姜”成长为学生口中的“姜哥”,甚至还有同学喊他“老姜”,他更见证智能制造与信息学院从0发展到如今的规模。

采访时,一批学生找到姜文斌报名职业技能竞赛,或许不久的将来,他们中也会有人站上国赛领奖台。

来源:品牌传播中心

一审:许卓

二审:叶家娣

三审:彭振兴

用户登录

还没有账号?

立即注册